【その4】 1楽章ノルマンディーの民謡(1)ジャメイン

ミヨーがアメリカ疎開中の1944年に作曲した『フランス組曲』のⅠ楽章:ノルマンディーには以下の2曲の民謡が使われています。

(1) 「ジャメイン」

(2) 「フランスの羊飼い娘とイングランド王」

今回は先ず1曲目の「ジャメイン(Germaine)」についてです。この曲はミヨーのマドレーヌ夫人が大学の図書館から借りてきた2冊のフランス民謡集のうち「60のフランス民謡」(1915英仏併記)の2番目に登場します。

ジャメインは六人組のひとり

ミヨーはオネゲルやプーランク等と共に20世紀前半に活躍した「フランス六人組」と呼ばれる作曲家集団の一員なのですが、その“仲良し六人組“の中の唯一の女性作曲家がジャメイン・タイフェル(Germaine Tailleferre)だったので、ミヨーが彼女と同じ名前を「民謡集」で見つけて、「これ!これ!」と飛びついたと考えるのは私の浅薄な妄想でした。

この写真は終戦後の1951年に再会した時に撮られたものです。奥に横並びした六人組の左端がミヨー、右から3人目がジャメイン・タイフェルです。手前は彼等の精神的支柱だった詩人・劇作家のジャン・コクトーです。

ジャメインの故郷はペリエ村

さて閑話休題、民謡「ジャメイン」はノルマンディ地方西側の半島の先端の港町シェルブールと、半島の根元のモンサンミッシェルの2地点(約100キロ)の半ばあたりのペリエという村で1865年に採取されたとの記録が残っています。

『リンカンシャーの花束』(1937)のグレインジャーの場合は、エジソンが発明した蝋管式録音機(1888)でイングランド民謡を採集したのですが、そのような“文明の利器“が登場する以前のフランスでは、気難しい老人や忙しい農民をなだめすかして歌ってもらい、採集者自身が採譜したのでした。民謡は口伝えで広まったものなので、歌い手や地方によって歌詞も節回しも微妙に異なり、しかも当時はフランス語が共通語だった訳ではなく、各地方ごとに方言が使われていたので、採集者には大変な労力だったようです。

ジャメインの歌詞は15番まで

さて「ジャメイン」の歌詞は15番まで記録されています。宿を探していた3人のハンサムな旅人が、庭先で花を摘んでいたジャメインに「お若いお嬢さん!あなたの家に泊めてもらえませんか?」と話しかけるところから始まります。

「私は若いお嬢さんなんかではありません。父が決めた相手と16歳の時に結婚したのです。夫にはもう7年会っていませんが、結婚している手前、あなた方をうちに泊められません。でも夫の母が住んでる館なら泊めてもらえますよ」と言って3人の旅人を義理の母のもとに案内します。

お義母さんは旅人たちに食べ物や飲み物を用意したのですが、旅人は「ジャメインが一緒でないのなら、なにも飲み食いしたくありません」と駄々をこねるので、お義母さんがそのことをジャメインに伝えると「夫とはもう長いこと会っていないけど、私は死ぬまで夫以外の殿方のお相手になるのは嫌です!」とジャメインは頑なに拒むのでした。

お義母さんは仕方なく「ジャメインは来ません。あの子はこの国で一番冷淡な女なのです」と旅人に告げました。すると旅人は怒りだして「僕の最愛のジャメインのことをそんな風に酷く言うなんて!もしあなたが僕の母でなく、僕があなたの息子でなかったら、この剣であなたの心臓を突き刺していたところです!」と言ったのでした。すっかり見違えたその旅人が、実は自分の息子だったことにようやく気がついたお義母さんは、ジャメインを呼びに行きます。

半信半疑のジャメインに対して旅人は言いました。「初夜の晩に君に金の指輪をはめようとしたら半分に割れてしまっただろう?その半分を今でも僕は持っているし、君だって持っているはずだ!」そう言われてジャメインも、そのハンサムな旅人が7年も会っていなかった自分の夫であることを納得したのでした。めでたし、めでたし。

以上が『フランス組曲』(1944)のⅠ楽章:ノルマンディーにミヨーが使った1曲目の民謡「ジャメイン」のあらすじでした。

話が長くなっていますが、もう少しお付き合い下さい。

ミヨーは『哀れな水夫(Le Pauvre Matelot)』と言う3幕で30分ほどの短いオペラを1926年に作曲しています。脚本は「フランス六人組」の精神的支柱だったジャン・コクトーによるものです。コクトーはこの脚本の素材はカナダのフランス語圏の民謡「Le Funeste Retour “厄病神の帰還”(拙訳)」であるとしています。こちらは陰惨な結末の悲劇です。

またミヨーが1927年にアメリカ東海岸を訪れた際に見付けた≪呪われた帰還≫というカナダの古いシャンソンの歌詞の内容が『哀れな水夫』のストーリーに似ていると自伝で次のように述べています。(実際には「夫の帰還」とか「兵士の帰還」という“帰還”をテーマにした民謡が存在します。)

「それは、若い水夫が、長い間会わなかった母親のところへ休暇で帰った際に、母親を驚かせようと、息子だと気付かれないように変装していたら、母親はそうとは気付かないまま、金品目当てにその水夫を殺してしまうという話しでした。民話や文学の中にこの筋書きが絶えず現れるのは不思議なことです。」(一部筆者補添)

加えてミヨーは、ノーベル賞作家アルベール・カミュの代表作の小説『異邦人』(1942)の中にも似たような筋書きの部分があり、古いシャンソン≪呪われた帰還≫の主題は、ギリシャ神話の主題のように、生き残っていく運命にあるのではないかと考えました、と語っています。

ギリシャ神話とは?

ミヨーが言うギリシャ神話は、聖書やアーサー王伝説やシェークスピアなどと同様に、西洋音楽の根底にあるものの一つなのです。そして前述の“帰還”にまつわる物語の源流は、紀元前8世紀に古代ギリシャの詩人ホメロスが創作し吟遊詩人の吟誦によってヨーロッパに広まった長編叙事詩「オデュッセイア」の中の物語なのです。

英雄オデュッセウスがトロイ戦争の勝利後、故郷の妻ペネローペのもとに20年もかけて“帰還”する間、神話上の神々の妨害や、財産目当てにペネローペに言い寄る男達との戦いなど、時には英雄の姿を老人や乞食に変装したりまでして、数々の困難を乗り越え、最後に故郷に戻りやっと妻ペネローペと再会を果たすが、その姿のあまりの変わり様にペネローペは最初は夫だとは信じられず、20年ぶりに戻った男が本当に夫であるか確かめるため、寝台を部屋から動かすように乳母に言いつけ、それに対しオデュッセウスがどう反応するかで夫の正体を見極めようとしたが、乳母への命令に対し、オデッュセウスは「それは無理だ」と言い放った。なぜなら二人は婚礼の際に、地面から生えるオリーブの木を支柱に寝台を設けたから。当然、寝台は動かせない。それは夫婦二人の秘密であり、ペネローペはこの答えを聞いてようやく夫であると確信する、といった全24卷にも及ぶ長編叙事詩なのです。

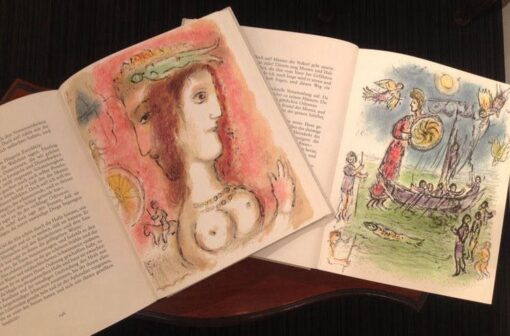

この物語はミヨーが言うように民話や文学だけでなく、画家シャガールはこの長編叙事詩から霊感を受け、43点の挿画を制作し物語付きの画集を発表しました。

ミヨー自身も『フランス組曲』(1944)以前にも、以下のようなギリシャ神話やギリシャ悲劇に題材をとった作品を書いています。

◆オラトリオ《オレステイア三部作、“エスキュロスのオレスティア”》 (L’Orestie d’Eschyle, Op.14, 1913–1923)

この長編大作は、トロイ戦争のギリシャ軍の総大将で王の中の王と崇められたアガメムノンの一家にまつわる悲劇を題材にしています.

◆交響詩《プロメテウス》 (Prométhée, Op.82, 1929)

ふぅ、やれやれ、違う文化圏の違う時代の芸術作品を鑑賞する上では、その芸術の底流にあるものを踏まえると、より味わいが深まると思い、長々と書いてしまいました。次回では『フランス組曲』のⅠ楽章:ノルマンディーに使われた2曲目の民謡「フランスの羊飼い娘とイングランド王」について、もう少し手短かにまとめてみたいと思います。これから登場する民謡にも《オデュッセイア》の影が所々現れるのでご注目いただければ幸いです。

(つづく)