【その7】 3楽章イル=ド=フランスの民謡

イル=ド=フランスは花の都パリを中心とした地域圏です。この3楽章は、前後の物悲しい第2楽章と重々しい第4楽章に挟まれた中間の息抜き、謂わばスケルツォ的楽章です。以下の3つの民謡が使われています。

(1) 「右手にバラをもって」

(2) 「聖ヨハネの日」

(3) 「白バラの下で」

指定のテンポは二分音符=112でかなり速いのですが、年齢的に厳しい私たちは二分音符=84くらいにテンポを落として演奏します。ホルンには八分音符の刻みが「線路と走る列車の音」のように延々と続くので、タンギングはいつもの前歯の裏ではなく、アッパチュアを開き気味にして、上下の歯の間に息のスピードで舌の先を送り込むくらいの感じでトゥ♪トゥ♪トゥ♪トゥ♪と吹くようにしています。(汗)

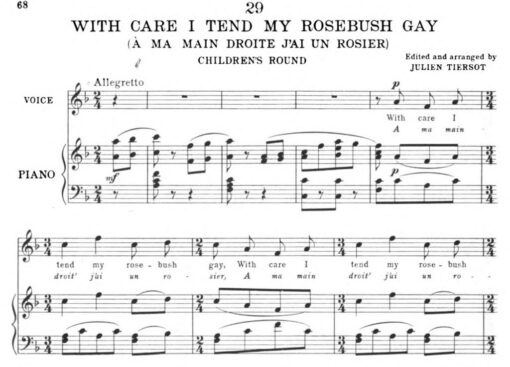

(1) 「右手にバラをもって」

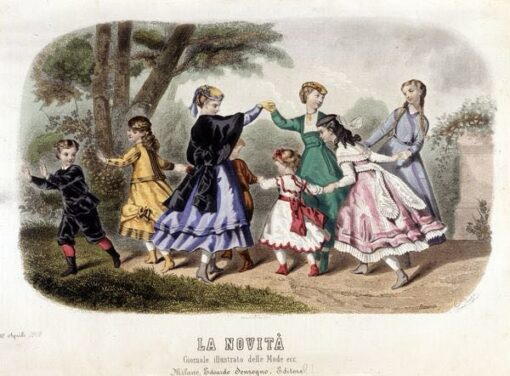

3楽章の冒頭からヘ長調(F Major)でピッコロやE♭クラリネットなどの高音楽器の旋律で始まるこの民謡は、日本でいうと童謡「花いちもんめ」や「かごめかごめ」のような、子どもたちが輪になって躍る遊び歌です。

民謡は2/4+3/4の5拍子的な旋律ですが、ミヨーは変拍子にせず、速いテンポの2/4拍子で一貫させ、音符にアクセントを付けることでオリジナルの雰囲気が出せるように工夫しています。

(2) 「聖ヨハネの日」

この民謡は、3楽章の25小節目からト長調(G Major)に転調してアルトサックスの旋律で始まります。

聖ヨハネの日はフランスでは6月24日に祝われるカトリックの祝日です。夏至に一番近い祝日でもあります。この民謡は、聖ヨハネの日の晩にお月様を眺めに恋人たちが集う中、ひとりぼっちの娘が、パリにいる彼氏が金のベルトと結婚指輪そして永遠の誓いを持ち帰ってくれることを待ち侘びている、という内容です。

(3) 「白バラの木の下で」

この民謡は3楽章の51小節目から、ハ長調(C Major)に転調してオーボエの旋律で始まります。

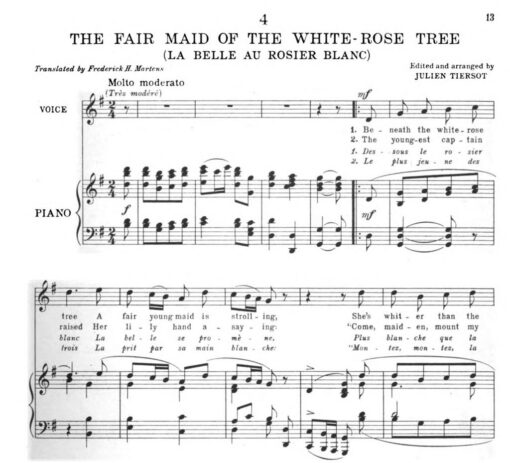

マドレーヌ夫人がミヨーのために大学の図書館から借りてきた「60の民謡集」の4曲目の楽譜です。英語のタイトルは“The Fair Maid of the White-Rose Tree”(白いバラの木の下で)ですが、仏語では“La belle au rosier blanc” (白バラの乙女)となっています。

しかしながら、歌詞の内容からするとこの民謡の仏語のタイトルは“Dessous le rosier blanc”(白いバラの下で)が正解だと思われます。なぜならば、“La belle au rosier blanc”(白バラの乙女)と“Dessous le rosier blanc”(白いバラの下で)は似ているようで全く違う民謡だからです。白バラと乙女を扱った民謡がフランス各地に多く伝わっていることから来た誤解であると考えます。

8番まである歌詞の要約は以下の通りです。

父親の庭にある白いバラの木の下で散歩して美しい娘が、3人の若い将校に騙されてパリのお屋敷に連れ去られて弄ばれそうになるが、事情を察した屋敷の女主人が晩御飯に細工をする。食事の途中で娘は倒れて死んでしまう。将校たちは娘の亡骸を白ユリの花の下に埋葬する。しかし3日後に娘は生き返って家に帰り着き、純潔と名誉を守るために死んだふりをしていた、と父親に告げたのでした。

そうなのです!娘は死んでいなかったのです。めでたし、めでたし!

というわけで今回はこの辺で。次はちょっと気が重い4楽章アルザス・ロレーヌです。

(つづく)