【その8】 4楽章アルザス=ロレーヌの民謡

4楽章アルザス=ロレーヌには、以下の2つの民謡が使われています。

(1) 「5月が来たよ」

(2) 「5月」

2曲とも5月にまつわる民謡です。5月といえば皆さんは何を連想されますか?

『こころ旅』ブログの流れで行くと例えば5月8日は、ナチス・ドイツが降伏文書に調印し、第二次世界大戦の終結記念日にあたります。

(1) 「5月が来たよ」

冒頭のサックス群の哀愁を帯びたAドリアン・マイナーの美しい旋律は、民謡ではなくミヨーのオリジナルです。さすがフランス発祥の楽器の使い方が見事で、組曲の中で記憶に残る旋律のひとつで大好きです。

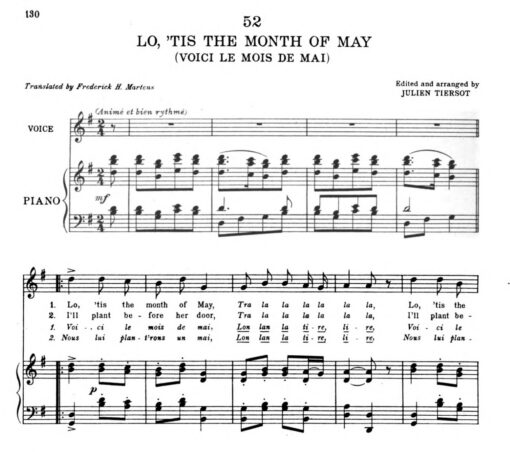

サックスに続き、25小節目から始まるミュートを付けたコルネットが奏でる旋律は、マドレーヌ夫人がミヨーのために大学の図書館から借りてきた「60の民謡集」の52番目の曲「5月が来たよ」です。

フランス東部のシャンパーニュやロレーヌ地方の伝統的な春の祭りで歌われてきた民謡です。オリジナルの民謡は#が一つのト長調(G Major)で、とても明るい曲調です。

9番まである歌詞の内容も、「5月になって春が来たから、あの家のドアの前に若い白樺の木を植えて、姉妹の中で一番可愛い末娘に結婚を申し込もう。おやおや、一番年上の姉が泣いているよ。「お父さん、妹はあんなにモテるのに、私には誰も言い寄ってくれないわ…」 「娘よ、心配するな。お前なら裕福な結婚させてやるさ。玉ねぎ売りか焼きリンゴ売りの金持ちとな!」と、明るいと言うよりは、むしろ滑稽な物語なのです。

このようにオリジナルの民謡は曲調も歌詞も明るいのに、ミヨーはこの民謡の前に置いた冒頭のサックスのサウンドを敢えてト長調(G Major)ではなく、二度上げたAドリアン(#ひとつ、A Dorian)の短調に切り替えて、重々しい曲調にアレンジしています。

そして25小節目から始まるミュートを付けたコルネットが奏でる旋律も原曲のト長調(G Major)ではなく、ト短調(G Minor)に近い無調性のような調べにアレンジされています。

恋の季節の民謡に絡めているのに、この物悲しさ、重々しさはのなぜなのでしょう?

或るアメリカの大学のバンドの演奏会のプログラムには、

「遠くに砲声が轟く中で奏でられる荘重な葬送行進曲のようで、歴史的にドイツとの戦禍に長く晒されて来たこのアルザス=ロレーヌ地方を象徴しています(拙訳)」

と曲目解説に書かれています。

《Austin Symphonic Band concert program, 12 November 2017》

(2) 「5月」

次に使われている民謡もずばり5月がテーマです。

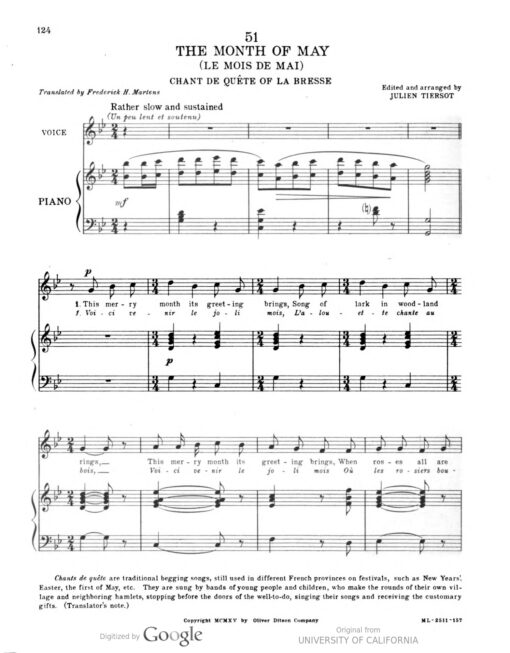

この民謡は、マドレーヌ夫人がミヨーのために大学の図書館から借りてきた「60の民謡集」の51番目の曲です。54小節目から1stクラリネットが奏でる旋律で、Gドリアンモードで始まり、60小節にフルート族のF major の繋ぎを挟んで最後の67小節目ではC minorで終わります。

この民謡は「Chants de quête(シャン・ド・ケット)、巡回歌」という、フランス各地の伝統や文化と深く結びついた風習に紐づくものです。

様々なお祝ごとで歌われる民謡のようですが、特に春の到来を祝う5月のお祭りの際に、子どもたちや若者たちが家々を巡って歌を歌い、訪問先から食べ物や飲み物などの贈り物を受け取り、お返しにその家の幸福と繁栄をお祈りすという習慣がありました。これらの歌は、地域社会の絆を深め、季節の変わり目を祝う重要な役割を果たしてたそうです。

フランスのフォークグループ「Malicorne」のとても短い音源ですが、以下のリンクから原曲をお聴きいただけます。

ミヨーにがこの楽章に秘めた想い

ここでちょっと【その1】で取り上げた『フランス組曲』の出版に際してミヨー自身が書いたプログラムノートを復習してみます。

「この作品は、アメリカの高校生・大学生の吹奏楽団やオーケストラ、そして合唱団のために何か作曲したいと私がずっと考えていた結果生まれたものです。この国の若者には時局に即した音楽が必要で、尚且つ演奏の難易度がさほど高くない一方で、作曲家の特徴的な作風が保たれていることが大切だと考えました。この組曲は、5つのフランスの地方に因んでいます。5つの地方とは、アメリカおよび連合軍の軍隊がフランスのレジスタンスと共に私の祖国を解放するために戦った戦場のことです。それらはノルマンディー、ブルターニュ、イル=ド=フランス(その中心がパリです)、アルザス=ロレーヌ、そしてプロヴァンス(私の生まれ故郷)です。私はこれらの地方の民謡をいくつか使いました。フランスの平和で民主的な人々には、ドイツの侵略によりわずか70年足らずの間に3度にわたって戦争、破壊、残虐行為、拷問、そして殺人がもたらされました。その侵略者を駆逐するためにアメリカの若者たちの父親や兄弟たちが戦ったフランス各地の民謡を聞いて欲しかったのです。」

アメリカのボーイズ&ガールズの向けに作ったとあるものの、それだけではなかったのではないか?と思うのです。

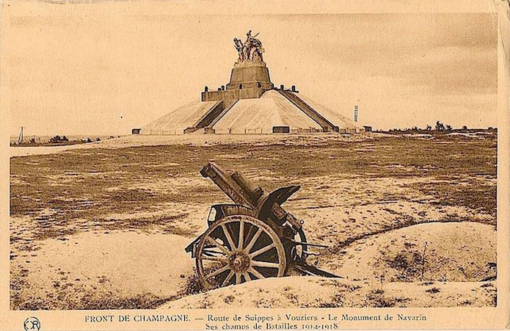

4楽章のタイトルであるアルザス=ロレーヌ地方は、中世以来フランスとドイツの間で領有権をめぐって争われた地域です。1870-71年の普仏戦争の結果、この地方の大部分はドイツに占領されてしまいました。そして1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ドイツは花の都パリまで手中に収めようと攻勢を強め、一方フランスはこの地方を自国に取り戻すためドイツとの間で激しい戦闘を繰り広げました。その最前線がアルザス=ロレーヌ地方の左隣のシャンパーニュ地方でした。

特に悲惨だったのは、1915年9月25日 ~ 11月6日の「第二次シャンパーニュの戦い」でした。起伏の多いこの地方にドイツ軍はリューベック塹壕と呼ばれる防衛線を張り巡らせていたのです。

フランス軍はその塹壕を攻略すべく果敢に挑みましたが、ドイツ軍の堅牢な防衛線を突破することができず、死傷者約14万人もの多大な犠牲を出したのでした。

《ナヴァラン農場跡地に建てられた戦没者記念碑と当時の塹壕跡》

その戦闘の最中、かつてタウール村(Tahure)と呼ばれていた村のナヴァラン農場(Ferme de Navarin)での戦闘で犠牲になった1人が、ミヨーの幼なじみのレオ・ラティル軍曹だったのです。レオはその時まだ25歳でした。

そして、そのレオの誕生日が、1890年5月10日だったのです。

つまり春の到来を国中でお祝いする5月は、ミヨーにとっては亡き親友レオのことを偲ぶ月でもあったのではないか?と私は思うのです。だからこそこの楽章は送葬の重々しさを醸し出しているのかも知れないと。

次回は、いよいよ最後の5楽章プロヴァンスです。

(つづく)