【その5】 1楽章ノルマンディーの民謡(2)フランスの羊飼い娘とイングランド王

前回の民謡「ジャメイン」の旋律は『フランス組曲』のⅠ楽章冒頭から登場し、その後も楽器を変え、調を変え、リズムも変えて何回も登場します。

今回取り上げる民謡「フランスの羊飼い娘とイングランド王」は、I楽章の43〜52小節目にアルトサックスの旋律で一回だけ登場します。

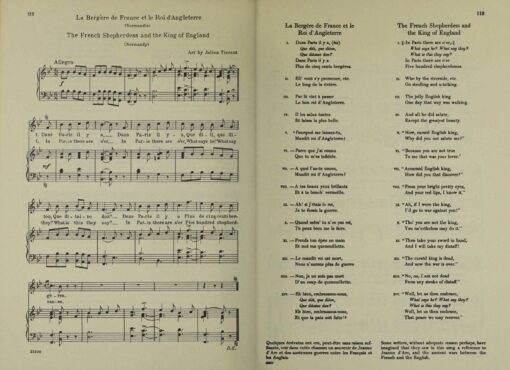

この民謡は、マドレーヌ夫人がミヨーのために大学図書館から借りてきた2冊のフランス民謡集のうち「Four-four French Folk-Songs and Variants」(1910英仏併記、民族音楽学者ジュリアン・ティエルソ編纂)に載っていて、目次だと14番目、ノルマンディーの民謡としてはトップバッターです。

掲載されている楽譜は『フランス組曲』に使われた旋律なのですが、英仏併記の16番まである歌詞の中にフランス語から英語に訳された際に「えっ?これ意訳しすぎなんじゃね?」って思える箇所があるのです。

Internet Archiveより

歌詞の内容

英訳された歌詞は大体こんな感じです。

ある日、イングランドの王様が川のほとりを散歩しながらすれ違う羊飼い娘たちに挨拶していました。でもその中で一番美人の娘だけ無視したのです。

その娘はシカトされたことにムカついて

「ちょっと王様!なんでアタシだけ無視すんのよ!」

「お前は嘘つきで、不倫しているからだ!」

「どうしてそんなことがわかるの?」

「お前の目の輝きと赤い唇からお見通しさ!」

「なんて失礼な王様!そこまで言うのなら剣をお抜きなさいよ!」

「私はこの糸巻き棒で戦うわ!」

しばしチャンバラの後、羊飼い娘は王様を負かしてしまいました。

「王様はもう死んだわ!戦いは終わりよ!」

と羊飼い娘は勝どきをあげたのですが、

「わしゃまだ死んどらん。そんな棒切れで殺されてたまるもんか!」

「もう戦いは終わりね。平和が戻ったわ!」

そう言って二人はハグしました。

めでたし、めでたし。

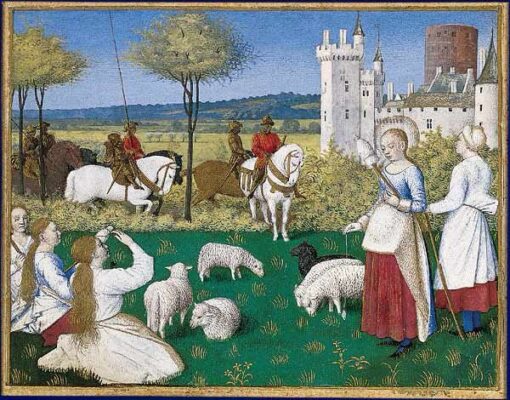

余談ですが、糸巻き棒はギリシャ神話の女神アルテミスの象徴とされ、ギリシャだけでなくヨーロッパ各地に伝わる神話に登場する女神のシンボルでもあります。女性らしさ、処女性、豊穣をイメージさせるものです。

«牧草地で糸を紡ぐ聖マルガリタ»

『エティエンヌ・シュヴァリエの時祷書』(ルーヴル美術館所蔵、MI 1093)

製作年:1453年から1460年頃

彩飾師:ジャン・フーケ

さて、問題は6番のフランス語の歌詞です。

“Parce que j’ai connu Que tu m’es infidèle“

直訳すると「お前が不誠実だからだ」くらいの意味のように私は思います。

でも英語では以下のように訳されています。

“Because you are not true To me that was your lover.”

直訳すると「だってお前は嘘つきで、私にとってはあれはお前の愛人だからだ」

ええっ?どうしてこうなるの?

敢えて英語で訳すなら“because I know you are not loyal to me”「お前がわしに忠誠をしないからだ」くらいの意味で、嘘つきだの、愛人だのとは言ってないし、ましてや「浮気をしていた元愛人」なんて酷すぎる翻訳だと私は思います。

前掲の民謡集の右下に編者ティエルソは「誰が言ったか知らないけれど、この歌詞は暗にイングランドとフランスの大昔の戦争の英雄、ジャンヌ・ダルクをイメージしている」とコメントを残しています。

なるほど!それなら納得できます。

ノルマンディ地方にある有名な観光地、モン・サン=ミッシェルに行った時に私が撮ったジャンヌ・ダルク像です。

この『こころ旅』の連載の【その1】作曲当時の時代背景で書いた通り、ミヨーの『フランス組曲』の各楽章の並び順は、第二次世界大戦の終盤(1944)、フランスがアメリカ軍や連合軍の手によって、ナチス・ドイツによる占領から解放された地方の順番なのです。その初っ端がノルマンディでした。

ノルマンディ地方はかつて14世紀〜15世紀にかけてイングランドとの百年戦争の舞台であり、その戦争を終結させ、イングランドの占領からフランスを解放するのに貢献したのが、国民的英雄のジャンヌ・ダルクです。

因みにフランスでは「羊飼い娘」のことは暗にジャンヌ・ダルクを指すとも言われているそうです。さすがティエルソ先生!コメントを残してくれてありがとう!(笑)

つまり、20世紀にナチス:ドイツの占領からこの地方が解放されたことをアメリカのボーイズ・アンド・ガールス向けにミヨー先生が作曲したのが『フランス組曲』なのですから、この楽章を解説するのに不倫相手とか、浮気をしていた元愛人なんて訳すのは不適切だと私は思う次第です。

蛇足ですが、ここではマドレーヌ夫人が大学の図書館から借りてきた民謡集に載っている「フランスの羊飼い娘とイングランド王」を使って解説しましたが、この民謡はノルマンディ地方だけでなくフランスの他の地方にも伝わっており、さらには英仏海峡を挟んだイギリス側にも同じような題材の民謡が伝わっています。

また、ジャンヌ・ダルクを題材にした音楽も以下のように沢山あります。

・チャイコフスキー オペラ『オルレアンの少女』 (1878)

・ヴェルディ オペラ『ジョヴァンナ・ダルコ』 (1845)

・オネゲル 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 (1935)

・坂井貴祐 『吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」 』(2003)

・サザンオールスターズ 『ジャンヌ・ダルクによろしく』 (2025)

これを書き出すと山本リンダ状態(=どうにも止まらない♪)になってしまうので、今回はこの辺でオルヴォワール!

(つづく)