【その6】 2楽章ブルターニュの民謡

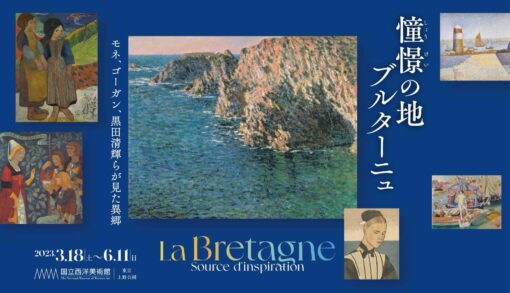

ふぅ、やっと2楽章ブルターニュに入りました。ブルターニュ地方はフランス北西部の大西洋に突き出した風光明媚な半島です。ブルターニュの景色をテーマにした絵画展も近ごろ人気のようです。

さて、この楽章には以下の3つの民謡が使われています。

(1) 「パンポールの娘」

(2) 「リーの水兵たち」

(3) 「変身の歌」

今回はそれぞれの民謡のあらすじに加えて、『こころ旅』の趣旨にのっとり、私が考えたこの楽章の「2つの謎」と「ミヨーがこの楽章に込めた想い」について、気ままなる空想を巡らせてみたいと思います。

各民謡のあらすじ

(1) 「パンポールの娘」

冒頭のホルンの三音抜きの空虚五度の二重奏のハーモニー(D Majorニ長調)で始まるゆったりとした6/8拍子の旋律です。

原曲は、以前のブログ【その2】でお話しした通り『フランス組曲』の研究書を書いたアメリカの音楽家ガロファロ先生が、パリでひとり暮らしをしていた86歳のマドレーヌ未亡人に手紙で尋ねた結果、第一次世界大戦前の19世紀末に流行した“La Painpolaise”(ラ・パンポレーズ)という古いシャンソンの旋律であることが突き止められた曲です。

図書館で借りた民謡集に頼ることもなく、きっと若き日のミヨー夫妻が慣れ親しんだシャンソンなのではと想像します。

このシャンソンは、1895年に今で言うシンガーソングライターのテオドール・ボトレル(Théodore Botrel)によって作詞・作曲されました。

ブルターニュ地方の港町パンポル(Paimpol)を舞台にした郷愁を誘うシャンソンです。主人公はアイスランド海域へ漁に出る水夫で、海や港町の風景を背景に、パンポルの町に残してきた恋人への思いや、危険な航海に向かう不安な気持ちが歌詞に込められています。ボトレル本人の音源が残っていましたので貼っておきます。

(2) 「リーの水兵たち」

2番目の民謡は、E Minor(ホ短調)に転調して、12小節目から始まるオーボエの悲しげなソロの旋律です。マドレーヌ夫人が大学の図書館から借りてきた「60の民謡集」(1915)の12曲目に掲載されています。

この民謡はブルターニュ半島の南岸、ビスケー湾に注ぐブラヴェ川の河口から10キロほど沖合のグロワ島の船乗りたちの物語です。

歌詞の中では、主人公と友人の船員と少年の3人が乗ったサン・フランソワ号が北西の風が吹き荒れる嵐に会い、友人のジャン・ピエールが大波に呑まれてしまい、見つかったのは帽子とパイプとナイフだけ、妻と3人の子供を残して友人は荒れ狂う海に沈んてしまった、という悲しい物語です。(いくつかある同曲の代表なバージョンから物語を採りました。)

「60の民謡集」(1915)では、フランス語の原題が“Les marins de Groix”(グロワ島の水夫たち)となっていますが、ほとんど同じ内容の歌詞で“Les trois marins de Groix”(グロワ島の“3人の“水夫たち)という民謡の譜面が学生用民謡集として1909年に出版された『 Chants populaires pour les écoles』( Poésies de Maurice Bouchor. Mélodies recueillies et notées par Julien Tiersot)に存在しています。

一方で、掲載した写真の譜面のタイトルは“Les marins de Groix”となっていますが、これは本来なら”Les trois marins de Groix”の方が正解である気がします。しかし、このような混乱は民謡の世界にありがちな話しだと思われます。

ブルターニュの謎

さて、この楽章の一つ目の謎は、英訳されたタイトル”The Sailors of Lee”(リーの水夫たち)です。ここで使われている”Lee”という訳がどこからきたのか、地名はグロワ島だし、リーという人物は登場しないし、空想家の私にもさすがに皆目見当が付きません。どなたかご存知でしたら是非お教えいただければ幸いです。

(3) 「変身の歌(姿を変えて)」

出ました!変身!仮面ライダーではありません。この『こころ旅』シリーズの【その4】 「ジャメイン」で取り上げたオデッセイアの主題の一つが「変身」でした。

マドレーヌ夫人が大学の図書館から借りてきた「44の民謡集」(1910)の13曲目、ブルターニュとしては2番バッターに掲載されています。この楽章の27小節目からB Minor(ロ短調)でフルート族とクラリネット族が、ユニゾンで一層物悲しげな旋律を畳み掛けるように奏でます。

好きでもない男にしつこく言い寄られる娘が、男の求愛を拒み続ける歌詞が延々と13番まで繰り返されます。

男は娘を口説き落すべく、次から次に色々なものに姿を変える例え話しをしますが、ことごとく娘から拒絶され、最後まで受け入れてもらえないのです。いわば哀れな男の失恋の歌です。短調の旋律は、あたかも永遠に叶わぬ夢を果てしなく追い求めているかのようです。

♪お嬢さんに500リーヴルの銀貨をあげるから

僕のことを好きになっておくれよ。

♪お金をもらって付き合うくらいだったら

私は修道女になって修道院に籠るわ。

♪それなら僕は修道士になって歌を歌うよ。

♪あんたが修道士になるなら私は薔薇の木になるわ。

♪それなら僕は庭師になってその薔薇の花を摘むよ。

♪じゃ私はウナギになって深い湖に身を隠すわ。

♪それなら僕は漁師になってそのウナギを捕まえるよ。

♪だったら私はウズラになって茂みに隠れるわ。

♪じゃ僕はタカになってそのウズラを捕まえるよ。

♪それなら私は鐘塔になるわ。

♪じゃ僕はその鐘塔の鐘つき男になるよ。

うぅんもう!

♪じゃ私はいっそ夜空の星になるわ!

♪それなら僕はお月さんになってずっと君のそばにいるよ♪

このように賢い娘とモテない男が、延々と押し問答をし続けたのでした。

ちゃん、ちゃん。

それにしてもB Minor(ロ短調)でフルートとクラリネットがユニゾンで奏でる物悲しげな旋律が、こんなストーリーの民謡だったとは驚くばかりです。

ブルターニュのもう一つの謎

「変身の歌」が終わると38小節目から再び「水夫の歌」が登場し、さらに54小節目から冒頭の「パンポールの娘」がもう一度繰り返され、最後は(D Majorニ長調)の三和音で終わります。

私が謎と思うのは3つの民謡ではない次の旋律のことです。

《これはスコアの42〜43小節の例です》

この旋律は5回出てくる各民謡の繋ぎとして4回使われ、さらに旋律が途中で付点二分音符2つ分延びる箇所と合計9回も登場するのです。この旋律は何なのか?私には謎なのです。

ガロファロ先生の研究書は、この楽章ではミヨーのオリジナルメロディが使われているとは書いてないのです。もしかしたら、9回も繰り返されるこの旋律は、ミヨーのオリジナルのような気がしてならないのです。そして、繰り返される回数が9回だというのが謎めいて仕方ないのです。

どなたかこの謎を解明していただけないでしょうか?

ミヨーがこの楽章に秘めた想い

この楽章はミヨーが幼い頃からバイオリンを一緒に習っていて、第一世界大戦で戦死してしまった大親友、詩人レオ・ラティルのことを密かに悼んでいるのではないか?と私は思うのです。

ミヨーの自伝には故郷のプロバンス地方のエクスの街の郊外を2人でよく散歩していたことが何回も書かれています。同じエクス出身で、ミヨーたちよりひと世代上だったポール・セザンヌが描いた風景の中を歩いているようだった、とミヨーは回想しています。

ポール・セザンヌ

《プロヴァンスの風景》1885-87年頃

ミヨーはレオの死を霊的に感じたと述べています。

「1915年9月27日、ヴィリエ広場(註;パリ17区、パリ音楽院近く)を横切って来た時、私は極めて強い脱力感をおぼえ、それが数秒続きました。すぐにレオのことが頭に浮かび、彼に不幸が訪れてなければよいがと心配しましたが、後になってこの苦しみが、彼の死と全く同時刻だったことを知りました。それはシャンパーニュの総攻撃の際でした。彼はすでに負傷していて銃を操作できなくなっていたのに、後にさがるのを断り、仲間と一緒に突撃したのです。部下の先に立って部隊の先頭でドイツ軍の機関銃でなぎ倒されたのです。」

«ミヨー自伝、『幸福だった私の生涯』音楽の友社P.66より»

因みにミヨーは幼馴染のレオの追悼として、<弦楽四重奏曲第3番>作品32を1916年に作曲しています。

この作品の2楽章は、弦楽四重奏にソプラノ歌手が加わる珍しい編成です。そしてそのソプラノの歌詞は、詩人でもあったレオの日記から「この死への願いは一体何か、そしてそれは如何なる死なのか」という言葉を抜粋しているのです。

この曲以外にも、ミヨーはレオの詩に曲を付けた作品があります。

・レオ・ラティルの 3 つの詩、作品11 (1913-1914)

・レオ・ラティルの 4 つの詩、作品20 (1914)

・レオ・ラティルの日記からの詩、バリトンとピアノのための、作品73 (1921)

また、ミヨーは大好きだったレオの詩集を自費で出版したりもししています。

レオが亡くなった後、彼の遺言のコピーと共に、彼の日記の断片とミヨーが彼宛てに出した手紙が、レオの父親でミヨーの主治医だったラティル医師からミヨーに遺贈されました。

送られてきたそれらのレオの遺品が納められていたのが、18世紀の水夫のトランクである骨董品の木箱だったのです。

つまり、ミヨーにとっては、ブルターニュの水夫の民謡の物悲しい旋律が、幼馴染のレオの思い出が詰まった骨董品の水夫のトランクに結び付いたのではないか?と想像するのです。

加えて、あの9回のリフレインは、ミヨーの音楽のスクリーンにフラッシュバックとなって映し出された、亡き友レオの眼差しなのではないか?とも思うのです。

またまた長くなってしまいましたが、今回の『こころ旅』は、ミヨーとレオの若き日の友情に想いを巡らせたところで、次の楽章に移りたいと思います。

(つづく)