【その9】5楽章プロヴァンスの民謡

《ミヨーの故郷の街エクス=アン=プロヴァンスにあるルネ王の噴水》

さてさて、遂に最終楽章プロヴァンスに突入します。

ミヨーが生まれ育った故郷が、プロヴァンス地方の古都エクス=アン=プロヴァンス(またはエクサン=プロヴァンス、Aix-en-Provence)という街です。画家セザンヌもこの街出身で、生家やアトリエや墓所があり、日本からも多くの美術ファンが訪れるそうです。

生まれ故郷の楽章だけあってミヨーの気合いが感じられます。

登場する5つの旋律のうち民謡は一つだけで、あとの4つはミヨーのオリジナルです。また、旋律が2つあるいは3つ同時に重なって演奏される箇所もあり、まさにミヨーの真骨頂、本領が発揮されています。詳しくは後述します。

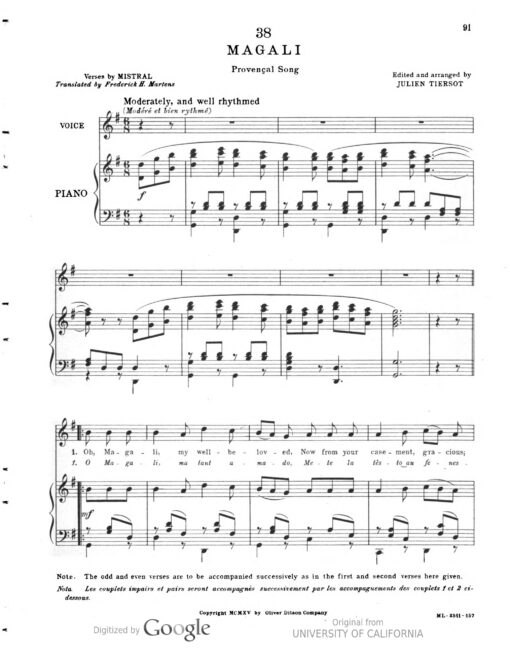

使われている民謡は「Magali(マガリ)」という娘の名前を冠した曲で、マドレーヌ夫人がミヨーのために大学の図書館から借りてきた「60の民謡集」の38番目の曲です。

この譜面の左上にもその名が載っていますが、ここで使われている歌詞は、ミヨーと同じプロヴァンス地方出身で、1904年にノーベル文学賞を受賞した詩人フレデリック・ミストラル(Frédéric Mistral)が1859年に発表した叙事詩『ミレイオ(Mirèio)』の一節で、元々はプロヴァンス地方の方言のオック語で書かれていました。

叙事詩『ミレイオ(Mirèio)』の物語(紙芝居風)

古都エクス=アン=プロヴァンスから北西に約80kmの場所にあるメヤーヌ(Maillane)村の裕福な農家の娘ミレイオ(Mirèio)と、貧しい籠職人ヴィンセ(Vinçen)は互いに恋に落ちます。しかし、ミレイオの父親は貧しい籠職人との恋を認めず、彼女を他の裕福な若者と結婚させようとします。

ヴィンセとの結婚を父親に反対され、悲しみに沈んだミレイオは恋を成就させるために、岩だらけの土地にある街、レボー=ド=プロヴァンス(Les Baux-de-Provence)を越え、野生の白馬が生息することで有名なカマルグ(Camargue)地帯の湿原を越えて巡礼の旅に出ます。

地中海に面した聖地サント=マリー=ド=ラ=メール(Saintes-Maries-de-la-Mer)に辿り着いたミレイオはそこで聖人に祈りますが、熱波と疲労のため倒れ、病に伏してしまいます。

《余談ですが、サント=マリー=ド=ラ=メールは12世紀頃からの聖地です。伝説では、ナザレのイエスが磔の刑に処せられた後、3人のマリア(マグダラのマリア、マリア・サロメ、マリア・ヤコベ)と従者サラたちが、エルサレムから小舟で逃れてこの地へと流れ着き、マリア・サロメとマリア・ヤコべと従者サラがこの地に残ったことが、この市の名の由来であるとされています。また、従者サラがジプシー(ロマ)の守護聖人であったことから、ジプシーが大勢集まる祭りとしても知られ、毎年5月24と25日に盛大な祭りが行われます。24日にはヨーロッパ中から巡礼で集まったジプシー達が行列し、彼らの守護聖人のサラの彫像を海まで運び、翌25日には、2人のマリアの彫像を載せた小舟が行列により海まで運ばれます。》

さて閑話休題、ヴィンセがミレイオのもとに駆けつけるものの間に合わず、ミレイオはヴィンセの腕の中で息を引き取り、彼女の魂は天国のようなプロヴァンスの空へ昇っていきます。

グノーのオペラ『ミレイオ』

さらに余談ですが、ミヨーよりひと世代前のフランスのロマン派の作曲家シャルル・グノー(Charles Gounod)も、同じくミストラルの叙事詩『ミレイオ(Mirèio)』を原作にした5幕のオペラ『ミレイユ(Mireille)』を1864年に作曲しています。グノーのオペラの中でも民謡「マガリ」が“Chanson de magali”(マガリの歌)として2幕の2曲目でソプラノとテノールの美しい二重唱で“La brise est douce et parfumée”(そよ風は優しく香り高い♪)と歌われています。

ふぅ、前置きが随分と長くなってしまいましたが、そろそろミヨーの『フランス組曲』に話しを戻します。

民謡「マガリ」の物語

ミストラルの叙事詩そのものは悲しい結末で終わるのですが、その中で使われている民謡「マガリ」の内容は、またしても【その6】2楽章ブルターニュの「変身の歌」と殆ど同じです。違いとしては、ブルターニュの“変身”が、押し問答をいくら繰り返しても恋心を頑なに拒まれる惨めな男の物語だったのに対して、こちら5楽章プロヴァンスの“変身”は、恋人同士の「求める者」と「拒む者」の構図は相変わらずですが、「マガリ」の21番まである歌詞は、男が最後に命を落としてしまう結末になっているのです。

民謡「マガリ」は18世紀に起源を持つ南仏プロヴァンス地方の有名な恋の歌なのですが、19世紀半ばにミストラルが長編叙事詩の一節として取り込んだ際に、単なる「変身(メタモルフォーゼ)」の連続進行だけではなく「死して尚汝を愛す」的な「永遠の愛」や「再生の予感」の要素を付加させたことで、伝統的な民謡から、より普遍的な文学芸術として昇華させたのです。

シャンソン歌手Pierre Lamy が歌ったミストラルの詩による「マガリ」の 1930年の録音が残っていたので貼っておきます。(当時のプロヴァンスの景色や人々の様子が伺えます)

ミヨーの『フランス組曲』と『プロヴァンス組曲』

またミヨーは『フランス組曲』を作曲した1944年より8年前の1936年に『プロヴァンス組曲、(Suite provençale、Op.152)』を作曲しています。最初はバレエ音楽として作曲されましたが、その後、全8楽章の演奏会用組曲に編曲されました。

この『プロヴァンス組曲』は、ミヨーと同じプロヴァンス地方出身でバロック時代の作曲家アンドレ・カンプラ(1660–1744)が作ったプロヴァンス地方の独特の旋律と共に、『フランス組曲』同様、民謡が8曲ほど使われています。ミヨーがこの2つの組曲に共通して使った民謡が「マガリ」です。『プロヴァンス組曲』の音源があったので貼っておきます。(動画の中でミヨーの画像が沢山見られます)

11’50” からのⅧ楽章は、プロヴァンス太鼓のリズムに乗せてバロック風の旋律がピッコロの二重奏で始まり、13’53”辺りで突然転調し、民謡「マガリ」と思われる旋律がおもむろに出現します。(驚)

ピッコロとプロヴァンス太鼓の組み合わせを聞くと「おやっ?」と思わされます。

まるでビゼーの『アルルの女』の第2組曲の最終第4曲「ファランドール」(1879)の途中から現れる楽器の組み合わせと一緒じゃないでしょうか?しかもビゼーも後半で2つの主題を対旋律で熱狂的に重ねているし。(笑)

『フランス組曲』5楽章での民謡「マガリ」使われ方

最初に述べた通り、『フランス組曲』の5楽章に登場する5つの旋律のうち、民謡は「マガリ」ひとつだけで、あとの4つはミヨーのオリジナルです。先輩作曲家のグノーやビゼーに対抗意識を燃やして、独自の旋律の創作に腕まくりをしたのか?と想像してしまいます。

『フランス組曲』の5楽章では、民謡の旋律が『プロヴァンス組曲』の時のように前面に押し出されているのではなく、オリジナルの旋律の中に実に見事にカモフラージュされていると思います。この楽章のスコアの構成をガルファロ教授の研究書に従って以下の様に追ってみると、ミヨーのアレンジの巧みさが良く分かります。

[ ]内は小節番号。&は旋律の組み合わせ

[1-14] オリジナル旋律①

[15-28] オリジナル旋律②

[29-34] オリジナル旋律①&②

[35] 民謡A型ファンファール

[36-49] オリジナル旋律③&民謡B型

[50-56] オリジナル旋律①&④

[ 57] 民謡A型ファンファール

[58-68] オリジナル旋律①&民謡C型

[69-78] オリジナル旋律②

[79-84] オリジナル旋律①&②&民謡C型

[ 85-89] 民謡D型

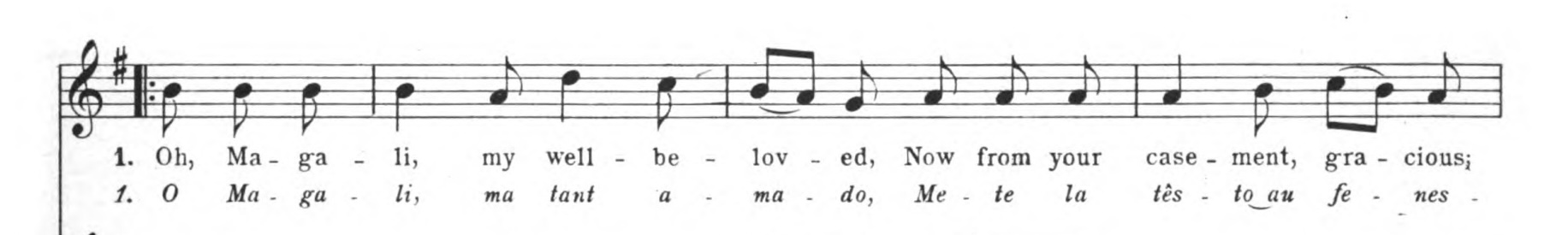

以下にオリジナル民謡の旋律とそのヴァリエーションA〜Dを並べてみました。

《ガルファロ教授の研究書より抜粋》

民謡「マガリ」の原型 (6/8拍子)

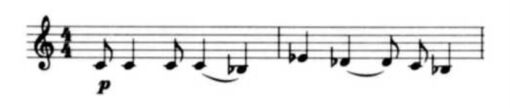

A型 [35] [57](Cornet、Trumpetのファンファーレ)

まるでミヨーの生まれ故郷の街、エクス=アン=プロヴァンスを中世に統治していたルネ王(冒頭の写真)の登場を知らせるかの様な響きでフレーズどうしを繋いでいます♪

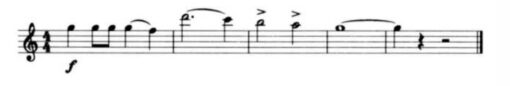

B型 [36-49](Horn、Alto Sax の対旋律)

C型 [58-68] [79-84] (Piccolo、Fluteなどの対旋律)

D型[ 85-89] (ほぼTutti)フィナーレ

というわけで、やっと5楽章の最後まで辿り着きました。

さて、次は何を書こうかしら。。。

(つづく)