【その10】ブルターニュの「9」の謎

以前の『こころ旅』【その6】で、2楽章ブルターニュには「謎」があり、加えて「ミヨーが秘めた想い」があるのではと書きました。

「謎」とは、曲中で所々に9回登場する同じ旋律が何を意味しているのか?でした。

また「ミヨーが秘めた想い」とは、ミヨーの幼なじみで、第一次世界大戦中25歳で戦死したレオ・ラティルへの追慕なのではないか?という点です。

今回は、その「9の謎」と「レオへの追慕」の2つが、どうも結び付きそうな気がしてきたので、毎度の如く『こころ旅』を巡らせてみたいと思います。

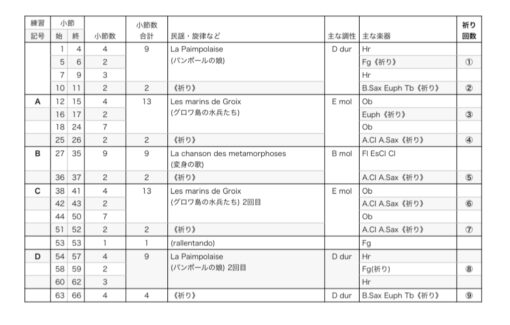

以下の表は、66小節からなる2楽章ブルターニュに使われている民謡と、そのモチーフごとに小節を区切ってみたものです。

この中で《祈り》と記した箇所に以下の例の旋律が演奏されます。

構造としては以下の数式になります。

{(9+2)+(13+2)}x2+1+(9+4)=66

すなわち、

(9小節の民謡 +2小節の祈り)と

(13小節の民謡 +2小節の祈り)

の組み合わせが2回繰り返され、

1小節のrall.を挟んだ後、

(9小節の民謡 + 4小節の祈り)

で締め括られるという構造です。

《祈り》のフレーズは楽器は交代しますが、上の表のように①から⑨まで9回あります。民謡の曲中と、それぞれの民謡を繋ぐ曲間とで2小節ずつで計8回、そし最後だけはフィナーレ的に4小節の合計9回です。

民謡のフレーズの小節数が9と13、そして《祈り》のフレーズが繰り返されるのが9回。この構造の中から浮かび上がる9と13という数字にミヨーの何か特別な意図があるように思えてならないのです。

13は不吉な数字で「死」に結び付くことは容易にご賛同していただけると思います。

問題の9については、『こころ旅』の本領を思い切り発揮して、以下に空想を巡らせて参ります♪

着想の1点目は、ミヨーの幼なじみで25歳の9月に戦死したレオ・ラティルが熱心なカトリックの家庭に育ったことです。この点については、ミヨーの自伝に詳しく触れられています。

2点目は、この2楽章ブルターニュ地方はカトリックが深く根差した土地であることです。

この2点から、第一世界大戦で戦禍に倒れた親友レオのことを追慕して、カトリック的な色合いが込められたのではないか?と思うのです。(ミヨー本人はユダヤ教徒ですが)

先般、ローマ・カトリックのフランシスコ教皇が亡くなり、新たにレオ14世がローマ教皇になられたニュースは、皆さんもご記憶に新しいと思います。

その際、バチカンのサンピエトロ広場で前教皇フランシスコの霊魂の安息の為にノヴェナ(Novena)と呼ばれるお祈りが捧げられました。

ノヴェナは、ラテン語の「novem」(=9)に由来し、その祈祷は9日間連続して捧げられます。

これは新約聖書において、キリストの昇天後、聖霊降臨までの9日間、弟子たちが祈り続けたと伝えられていることに由来します。

ミヨーはこのノヴェナの祈祷を2楽章66小節に組み込み、早逝した親友レオへの追慕の念を秘めたのだと私は思います。

前掲の表にある《祈り》のフレーズは2小節ずつで計8回短調で繰り返され、9回目の最後の4小節は長調で終わります。最後はまるで亡き友の魂が安息に昇天したように聞こえて、心の中で「アーメン」を唱えてみたくなります。

私たちル・ノワールウィンドオーケストラは2002年4月に発足しました。以来、さまざまの事情で音楽活動を共に出来なくなった団員も少なくありません。

中には若くしてこの世を去ってしまった仲間たちもいます。

この『フランス組曲』を演奏するにあたっては、私たちも彼らへの追慕と安息の気持ちを込めた演奏が出来たら良いなと心から願うばかりです。

(つづく)